Consacré auteur dès son premier film, Kaufman signe sa première réalisation en 2008 avec Synecdoche, New-York, une oeuvre sans compromis où le scénariste s'engouffre dans ses propres lubies et utilise la caméra pour filmer des idées bien plus que des images. Il en résulte un film profond, lourd, parfois magique, dont la fin justifie les moyens. Explorant de manière démesurée, mais non moins pertinente, la notion de mise en abîme, Charlie s'interroge sur la perception qu'un auteur a de son propre imaginaire, sa façon de l'interpréter et de la mettre en images.

Le film raconte l'histoire de Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman), un metteur en scène hypocondriaque qui obtient une bourse illimitée pour monter une pièce de théâtre dont la création s'étalera jusqu'à sa mort. Il met en scène sa propre vie et à mesure que les membres de la distribution joue un rôle significatif dans son existence, il engage d'autres acteurs pour les interpréter.

Pour ses films précédents, Kaufman avait pu compter sur le travail deux réalisateurs chevronnés, Spike Jone & Michel Gondry, réputés pour leur créativité visuelle. Les making of qu'on trouve sur les DVD insistent beaucoup sur la liberté que ceux-ci accordaient aux acteurs, la possibilité d'explorer de nouvelles approches etc. C'est d'ailleurs un traits important chez Caden Cotard, le metteur en scène, qui laisse les comédiens faire un peu n'importe quoi, au point d'ailleurs de "réécrire le scénario" de sa propre vie. Si Synecdoche est un film très Karmanien, on aura tôt fait de remarquer qu'il l'est même un peu trop.

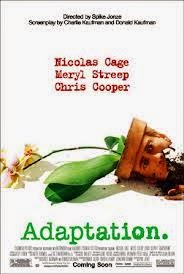

D'entrée de jeu, on est surpris par l'atmosphère plus lourde que d'habitude dans l'oeuvre de l'auteur. La névrose des personnages prend toute la place, ils sont amers et mal dans leur peau. Certes, l'hypocondrie et la dépression faisaient déjà partie de son univers, mais elles s'enrobaient d'humour (Adaptation) ou de mélancolie (Eternal sunshine), deux formes plus légères qui permettaient de dire les choses sans nuire au plaisir du spectateur. Cette fois on insiste, chaque scène est une variation sur ce thème. Alors que John Cusack, Nicolas Cage et Jim Carrey - de par leur casting naturel - nous empêchaient de prendre leur malheur trop au sérieux, Philip Seymour Hoffman joue sans énergie, apathique et morose du début jusqu'à la fin. On en conclura que la vitalité des opus antérieurs était le fruit des réalisateurs.

L'originalité de Kaufman réside en grande partie dans l'univers qu'il crée, cet entre-deux-mondes dans lequel ses personnages sont coincés, méandres fantasmagoriques de l'esprit humain. Si la recherche visuelle est présente dans Synecdoche, elle se résume cette fois à de simples éléments de décors. Toutes les trouvailles servent de métaphores, plus littérales que graphiques, comme si l'image puisait sa source dans les mots et non la vision. Par exemple, la maison d'Hazel en feu depuis 20 ans méritait un meilleur traitement ; la secrétaire ayant été amoureuse de son patron tout ce temps, il est inutile d'en expliquer le symbolisme. Malheureusement, l'idée se résume à quelques flammes en arrière-plan et un peu de fumée, jamais ce contexte particulier ne joue un rôle dramatique. Alors qu'un réalisateur plus visuel nous aurait fait sentir la chaleur, la combustion et le danger, Kaufman se contente de "montrer l'idée", soucieux avant tout de filmer les lignes de son scénario.

Il ne fait aucun doute que réfléchir en mots ou en images influence grandement notre façon de penser. Les mots nous obligent à rationaliser, à expliquer, à défendre nos idées. L'approche visuelle est plus instinctive, une image vaut mille mots. Si le littéraire nomme les choses, le visuel préfère les évoquer, la différence entre la mélancolie de Joel Barish et la dépression de Caden Cotard est manifeste. Gondry n'insiste pas sur la peine de Joel, on le voit pleurer dans sa voiture et cette image nous suffit. En revanche, Kaufman cherche à décrire l'angoisse de son personnage, multipliant les explications à sa femme, au médecin, aux acteurs. Le littéraire a peur de ne pas être compris. Le visuel s'en fiche, c'est l'impression qui compte. L'action supplante le dialogue.

Pour ses films précédents, Kaufman avait pu compter sur le travail deux réalisateurs chevronnés, Spike Jone & Michel Gondry, réputés pour leur créativité visuelle. Les making of qu'on trouve sur les DVD insistent beaucoup sur la liberté que ceux-ci accordaient aux acteurs, la possibilité d'explorer de nouvelles approches etc. C'est d'ailleurs un traits important chez Caden Cotard, le metteur en scène, qui laisse les comédiens faire un peu n'importe quoi, au point d'ailleurs de "réécrire le scénario" de sa propre vie. Si Synecdoche est un film très Karmanien, on aura tôt fait de remarquer qu'il l'est même un peu trop.

D'entrée de jeu, on est surpris par l'atmosphère plus lourde que d'habitude dans l'oeuvre de l'auteur. La névrose des personnages prend toute la place, ils sont amers et mal dans leur peau. Certes, l'hypocondrie et la dépression faisaient déjà partie de son univers, mais elles s'enrobaient d'humour (Adaptation) ou de mélancolie (Eternal sunshine), deux formes plus légères qui permettaient de dire les choses sans nuire au plaisir du spectateur. Cette fois on insiste, chaque scène est une variation sur ce thème. Alors que John Cusack, Nicolas Cage et Jim Carrey - de par leur casting naturel - nous empêchaient de prendre leur malheur trop au sérieux, Philip Seymour Hoffman joue sans énergie, apathique et morose du début jusqu'à la fin. On en conclura que la vitalité des opus antérieurs était le fruit des réalisateurs.

L'originalité de Kaufman réside en grande partie dans l'univers qu'il crée, cet entre-deux-mondes dans lequel ses personnages sont coincés, méandres fantasmagoriques de l'esprit humain. Si la recherche visuelle est présente dans Synecdoche, elle se résume cette fois à de simples éléments de décors. Toutes les trouvailles servent de métaphores, plus littérales que graphiques, comme si l'image puisait sa source dans les mots et non la vision. Par exemple, la maison d'Hazel en feu depuis 20 ans méritait un meilleur traitement ; la secrétaire ayant été amoureuse de son patron tout ce temps, il est inutile d'en expliquer le symbolisme. Malheureusement, l'idée se résume à quelques flammes en arrière-plan et un peu de fumée, jamais ce contexte particulier ne joue un rôle dramatique. Alors qu'un réalisateur plus visuel nous aurait fait sentir la chaleur, la combustion et le danger, Kaufman se contente de "montrer l'idée", soucieux avant tout de filmer les lignes de son scénario.

Il ne fait aucun doute que réfléchir en mots ou en images influence grandement notre façon de penser. Les mots nous obligent à rationaliser, à expliquer, à défendre nos idées. L'approche visuelle est plus instinctive, une image vaut mille mots. Si le littéraire nomme les choses, le visuel préfère les évoquer, la différence entre la mélancolie de Joel Barish et la dépression de Caden Cotard est manifeste. Gondry n'insiste pas sur la peine de Joel, on le voit pleurer dans sa voiture et cette image nous suffit. En revanche, Kaufman cherche à décrire l'angoisse de son personnage, multipliant les explications à sa femme, au médecin, aux acteurs. Le littéraire a peur de ne pas être compris. Le visuel s'en fiche, c'est l'impression qui compte. L'action supplante le dialogue.

Mais revenons à la construction narrative de Synecdoche, New-York. Le scénario fonctionne sur la logique des poupées russes. Du moment qu'un acteur fait preuve d'initiative et apporte une contribution singulière à la pièce, il devient à son tour un personnage qui a besoin d'un acteur pour l'incarner. Bien entendu, chaque comédien amène son lot de traits physiques et psychologiques qui modifient la perception de l'auteur. Les spécificités caricaturales, dont chacun est affublé, les oblige à jouer différemment. Très vite, une hiérarchie s'établit entre les différentes "imitations", chacun essayant de transcender le rôle et de s'imposer à sa manière.

Par se procédé, Kaufman s'intéresse à la construction d'un personnage. Les impératifs de l'histoire empêche une description trop exhaustive des protagonistes. Il faut choisir certains traits, certains caractéristiques. On aimerait nuancer chaque qualité, chaque défaut, les relier à un souvenir précis mais la trame du récit limite nos options. Kaufman illustre le problème en nous présentant différentes versions d'un même personnage. Très vite, chacun développe sa propre personnalité. Quiconque a déjà écrit de la fiction est confronté au phénomène du détachement, l'impression que ses personnages prennent leurs propres décisions. N'oublions pas que la fonction de l'imagination est de trouver des alternatives. Son activité consiste à relier divers informations et les agencer de manière inusité. Toutefois, nous ne sommes pas "ouvert" à toutes les options. Nos valeurs, nos sentiments, nous interdisent d'envisager certaines possibilités. Les idées que nos personnages revendiquent sont le fruit d'une réflexion parallèle, établie selon des paramètres bien précis. Par exemple, l'écrivain qui invente une histoire de tueur en série sera confronté aux principes moraux. Ceux de l'auteur et de son personnage ne sont pas les mêmes. Il est donc normal que le tueur s'en détache. C'est pour cette raison que Sammy (Tom Noonan) finira par mépriser Caden, bien qu'étant son double, parce leurs priorités diffèrent, l'un ne pense qu'à sa pièce, l'autre ne pense qu'à vivre.

La représentation de soi est un élément central du film. Caden Cotard essaye de monter une pièce à l'image de sa vie dans l'espoir d'en comprendre le sens, mais à mesure que les acteurs approfondissent leur rôle, ils l'idéalisent, ce qui a pour effet d'amplifier le malaise de Caden face à lui-même, en conséquence de quoi il s'isole toujours davantage et finira par mourir sur l'épaule d'un personnage secondaire, tandis que la voix off de la metteur en scène (doublure féminine de lui-même) lui donne comme indication: "meurs !" En sommes, à force de se raconter sa propre histoire, il en est devenu lui-même un personnage.

Si la quête de Caden est l'authenticité, celle des "imitations" est la résilience, chacun essayant de donner un souffle nouveau à son personnage. Sammy est une version moins névrosée de Caden, plus social et empathique, mais ses qualités (tant désiré par Caden) le pousse au suicide parce qu'Hazel ne l'aime pas, elle s'est contentée de flirter avec lui comme Caden l'a fait avec elle. De même, la doublure d'Hazel est plus indépendante et libre que cette dernière. Ce jeu des perceptions fait référence à notre volonté de réparer les erreurs du passé, de sublimer notre vécu à travers la fiction, bien que l'exercice s'avère souvent utopique. Sammy sera remplacé par Ellen (Diane Wiest), une femme dont Caden adoptera la chevelure. Cette distanciation est l'expression de sa culpabilité envers Sammy. De concierge, Ellen est promue metteur en scène et dirigera Caden jusqu'à sa mort, signe qu'il dérive et s'identifie un peu à n'importe qui. Il a perdu son identité.

Une autre réflexion intéressante concerne la relation de Caden avec sa fille Olive. Au début du film, sa femme s'enfuie avec leur enfant et son amante Maria en Allemagne. Plus tard, Caden découvre que sa petite Olive est devenue la muse de Maria qui l'utilise pour expérimenter différents tatouages. Olive finit d'ailleurs par mourir empoisonnée par l'encre de ses tatous et dans une scène pathétique où le père et la fille tentent de se réconcilier à l'aide d'un interprète (Caden parle anglais, Olive l'Allemand), la jeune femme mourante force son père à admettre son homosexualité alors que c'est elle-même et sa mère qui le sont en réalité.

Cette scène maladroite illustre la blessure originelle de artistes, celle qui le pousse à vivre perpétuellement dans l'imaginaire. L'enfant de Caden est devenue une oeuvre d'art fabriquée par celle qui lui a volé les amours de sa vie. L'incapacité de communiquer du père et de la fille traduit les difficulté de l'artiste à exprimer ce qui le ronge tandis que les tatouages sont autant de stigmates causés par cette douleur ; même s'ils l'empoissonnent, Olive les revendique passionnément parce qu'ils donnent une sens à sa vie. Quant à l'aveu, on peut y voir une tentative désespéré de trouver un compromis, que ce soit entre l'art et le commercial ou entre un scénariste et son réalisateur.

Au final, Synecdoche, New-York apparaît comme un exutoire, un film ambitieux qui s'enlise dans les métaphores et oublie de raconter une histoire. Le résultat prouve d'une part que la démarche de Kaufman est le fruit d'une réflexion approfondie et que d'autre part, son oeuvre a besoin d'un réalisateur visuel pour trouver un équilibre. Notons qu'après ce film. Charlie prendra une pause de plus de 7 ans. Il travaille présentement à l'adaptation du roman S.-F. Q.I 83 d'Arthur Herzog, à propos d'un virus débilitant qui menace d'éradiquer l'intelligence de la population mondiale. Poursuivant son exploration du cerveau humain, nous avons hâte de savoir ce qu'il a à dire sur l'intelligence.

Ceci conclut notre dossier sur Charlie Kaufman

Si la quête de Caden est l'authenticité, celle des "imitations" est la résilience, chacun essayant de donner un souffle nouveau à son personnage. Sammy est une version moins névrosée de Caden, plus social et empathique, mais ses qualités (tant désiré par Caden) le pousse au suicide parce qu'Hazel ne l'aime pas, elle s'est contentée de flirter avec lui comme Caden l'a fait avec elle. De même, la doublure d'Hazel est plus indépendante et libre que cette dernière. Ce jeu des perceptions fait référence à notre volonté de réparer les erreurs du passé, de sublimer notre vécu à travers la fiction, bien que l'exercice s'avère souvent utopique. Sammy sera remplacé par Ellen (Diane Wiest), une femme dont Caden adoptera la chevelure. Cette distanciation est l'expression de sa culpabilité envers Sammy. De concierge, Ellen est promue metteur en scène et dirigera Caden jusqu'à sa mort, signe qu'il dérive et s'identifie un peu à n'importe qui. Il a perdu son identité.

Une autre réflexion intéressante concerne la relation de Caden avec sa fille Olive. Au début du film, sa femme s'enfuie avec leur enfant et son amante Maria en Allemagne. Plus tard, Caden découvre que sa petite Olive est devenue la muse de Maria qui l'utilise pour expérimenter différents tatouages. Olive finit d'ailleurs par mourir empoisonnée par l'encre de ses tatous et dans une scène pathétique où le père et la fille tentent de se réconcilier à l'aide d'un interprète (Caden parle anglais, Olive l'Allemand), la jeune femme mourante force son père à admettre son homosexualité alors que c'est elle-même et sa mère qui le sont en réalité.

Cette scène maladroite illustre la blessure originelle de artistes, celle qui le pousse à vivre perpétuellement dans l'imaginaire. L'enfant de Caden est devenue une oeuvre d'art fabriquée par celle qui lui a volé les amours de sa vie. L'incapacité de communiquer du père et de la fille traduit les difficulté de l'artiste à exprimer ce qui le ronge tandis que les tatouages sont autant de stigmates causés par cette douleur ; même s'ils l'empoissonnent, Olive les revendique passionnément parce qu'ils donnent une sens à sa vie. Quant à l'aveu, on peut y voir une tentative désespéré de trouver un compromis, que ce soit entre l'art et le commercial ou entre un scénariste et son réalisateur.

Au final, Synecdoche, New-York apparaît comme un exutoire, un film ambitieux qui s'enlise dans les métaphores et oublie de raconter une histoire. Le résultat prouve d'une part que la démarche de Kaufman est le fruit d'une réflexion approfondie et que d'autre part, son oeuvre a besoin d'un réalisateur visuel pour trouver un équilibre. Notons qu'après ce film. Charlie prendra une pause de plus de 7 ans. Il travaille présentement à l'adaptation du roman S.-F. Q.I 83 d'Arthur Herzog, à propos d'un virus débilitant qui menace d'éradiquer l'intelligence de la population mondiale. Poursuivant son exploration du cerveau humain, nous avons hâte de savoir ce qu'il a à dire sur l'intelligence.

Ceci conclut notre dossier sur Charlie Kaufman